2025年8月19日

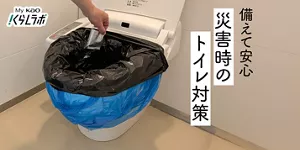

専門家に聞く災害時のトイレ対策│家庭での備えと対処、体験レポも

シェアする

トイレが使えなくなったら、あなたはどうしますか?

在宅避難を想定して防災対策をする人は増えていますが、トイレ対策はできているでしょうか。過去の震災では、水洗トイレが使えないことによる健康や衛生の問題が指摘されました。今後30年以内に南海トラフ地震は80%、首都直下地震は70%と高い発生確率が予想されています。(内閣府防災情報のページ「地震災害」 外部リンク)

震災に限らず、断水や下水道の破損でも水洗トイレが使えなくなることがあります。

家庭でのトイレの備えの重要性と、いざ使えなくなったときの対策について紹介します。

INDEX

- ●災害時のトイレ問題[被災者の声]

- ●トイレの専門家に聞く 家庭でのトイレの防災対策

- ・災害時 トイレ対策の重要性とは

- ・日頃から準備しておくべきアイテム

- ・携帯トイレは最低3日分以上を備蓄

- ・災害発生時の初期対応

- ●災害時に水洗トイレが使えない時の対処法

- ・災害直後に確認すべきポイント

- ・携帯トイレをセットして使う

- ●携帯トイレがなかったら[体験レポート]

- ●災害への備えの実態 携帯トイレ備蓄率は3割未満

災害時のトイレ問題 [被災者の声]

自然災害による被災経験のある方から、トイレで困ったことや、その経験をふまえた備えについて、以下のような声がありました。

【避難所】

避難所でお風呂は我慢できましたが、トイレに困りました。(兵庫/43歳・女性)

家・車が流され、停電、断水、寒さの中の避難で、トイレは衛生的に悲惨な状態でした。(宮城/47歳・女性)

避難時は、トイレや食事類の確保が大変だった。携帯トイレ、おむつ、携帯用食料、充電器、水など、いくらあっても困らない。(東京/22歳・女性)

【在宅避難】

地震で電気と水道が一時的にストップし、マンションなのでトイレの水も流れずとても困りました。(東京/46歳・女性)

ガス・電気・水道がない家での被災生活を経験。備えには、やっぱりお水と非常用の携帯トイレが必要。(東京/36歳・女性)

災害時に孤立した時、困るのは水とトイレなので、日頃から常備しています。(神奈川/49歳・男性)

エレベーターが止まり、車イスの母を連れ出せなかった。オムツは常時1カ月分、トイレも使えなくなるので、携帯トイレもストックするように。(神奈川/50歳・女性)

自然災害による被災経験のある人 1,536人

2022年4月(My Kao くらしラボ調べ)

避難所でも在宅避難でも、トイレが使えなくなることで、健康面はもちろん心理面でも、大きな影響を受けます。

災害時の在宅避難で困らないように、各家庭でトイレの防災対策を進める必要があります。

トイレの専門家に聞く、家庭でのトイレの防災対策

災害時、「命」を守ることが第一ですが、次に必要なのは、「トイレ対応である」と話す、NPO法人 日本トイレ研究所 代表理事の加藤篤さんに、「家庭でのトイレの防災対策」についてお話を聞きました。

加藤篤(かとうあつし)さん

NPO法人 日本トイレ研究所 代表理事

1972年、愛知県生まれ。まちづくりのシンクタンクを経て、現在、特定非営利活動法人日本トイレ研究所代表理事。災害時のトイレ・衛生調査の実施、小学校のトイレ空間改善、小学校教諭等を対象にした研修会、子どもたちにトイレやうんちの大切さを伝える出前授業などを展開している。「災害時トイレ衛生管理講習会」を開催し、災害時にも安心して行けるトイレ環境づくりに向けた人材育成に取り組んでいる。

災害時 トイレ対策の重要性とは

災害時には水洗トイレが使えなくなる可能性が高いと認識しておくことが重要です。水洗トイレは、給水や排水、電力等が機能して成り立つシステムなので災害の影響を受けやすいのです。水や食料の備蓄があっても、トイレが使えないと、自宅での避難生活が困難になります。

トイレが安心して使えないと、トイレに行く回数を減らすために水を飲まなくなり、水を飲まないと、脱水症状、エコノミークラス症候群、暑い時期は熱中症、高齢者は誤嚥性肺炎や持病の悪化など、健康に悪影響を及ぼします。さらには災害関連死につながるリスクがあるので、非常に深刻な問題です。

日頃から準備しておくべきアイテム

被災時でも安心して排泄できる環境を整えるために、在宅避難の場合は、自宅のトイレ空間を利用しましょう。日常に近い状態で排泄できる「携帯トイレ」を準備することをおすすめします。

「携帯トイレ」とは、便器に設置して使用する袋式のトイレです。袋の中に排泄し、吸収シートや凝固剤で大小便を吸収・凝固させます。

携帯トイレは一度使ってみることが大切です。吸収力や防臭性能を確認し、自分自身が使いやすいと感じるものを選ぶとよいでしょう。

携帯トイレに関する規格適合評価(外部サイトへリンク)

○規格適合製品リスト(PDF)

携帯トイレは最低3日分以上を備蓄

家族全員の1日のトイレ回数に日数を掛け算した数が目安です。

一般的には3日分以上、なるべく1週間分を準備しておくのがよいです。トイレ内に置ける場合はトイレに、置けない場合はすぐに取り出せるところに保管しておきましょう。

トイレットペーパーや消毒液、ウェットティッシュなどの衛生用品も併せて用意しておくことを忘れずに。

非常用避難袋にも携帯トイレを入れておくとよいでしょう。

災害発生時の初期対応

大きな地震などの災害時は水洗トイレが使えなくなっていると想定し、真っ先に携帯トイレを取り付けることが重要です。便器内に大小便がある状態で流せなくなった場合、リカバリーが困難になるためです。

使用済みの携帯トイレは、ふたのある容器に保管することが望ましいです。衛生面やニオイを考え、生活空間には置かないようにしましょう。屋外に置く場合も、紫外線による袋の劣化や、温度上昇による汚物の腐敗が進んでしまう可能性があるので、野ざらしは避けてふたのある容器に入れるなど、できるだけ日陰に置いてください。

災害時こそ、特殊なことを避け、なるべく日常に近づけることが安心につながります。

安心して排泄できるトイレ空間を利用するため、各家庭でぜひ、事前の備えをしてください。

災害時に水洗トイレが使えない時の対処法

大地震の直後などは、排水等に問題ないことが確認できるまでは、水洗トイレの使用を控えることが重要です。

携帯トイレの使い方とポイントを紹介します。

災害直後に確認すべきポイント

-

誰かがトイレを使ってしまう前に、携帯トイレを取り付けます。

-

複数人でトイレを使う場合は、「水洗トイレが使えないので、携帯トイレに切り替える」ことを全員に伝えて守ってもらいます。

携帯トイレは、必ず使用前に使用方法と使用上の注意をよくお読みください。

携帯トイレをセットして使う

1.便器にポリ袋をかぶせる

便座を上げて、45L程度のポリ袋を便器にかぶせます。

携帯トイレの袋が便器内の水に着かないための準備(携帯トイレの付属品ではありません)。この袋は取り外さずにずっと付けておきます。

2.携帯トイレの袋を取り付ける

便座を下ろして、便座の上から携帯トイレの袋を取り付けます。

便座が尿で汚れるのを防ぐため、袋は便座の上からかぶせるのがベスト。断水時は掃除を減らす工夫が必要です。

3.用を足し、処理する

袋の中に用を足したら、付属の吸収シートや凝固剤を使い、大小便を処理します。(使用したトイレットペーパーも一緒に入れます)

-

※商品によっては、凝固剤等を使用前に袋に入れておくなど、タイミングが異なるものがあるので、必ず使用方法に従ってください。

4.保管する

携帯トイレの袋を外し、空気を抜いてから口をしっかりと結びます。ごみの収集が再開されるまでの間、においがもれないように、ふた付きの容器に入れて保管します。

ふた付きごみ箱がない場合は、衣装ケースなどでも代用できます。

ごみの量はどのくらい?

例えば家族4人の場合、1日に出るトイレ袋の量は24袋*になるため、3日間を想定すると72袋。

ある程度大きめのごみ箱が必要になることがわかります。

-

*1日あたり6回(小5回+大1回)×家族4人=24袋 として計算

5.手指を消毒する

最後に手指をウェットティッシュで拭き、アルコール消毒液で消毒する。

6.次回の準備をする

次にすぐトイレが使えるように、携帯トイレの袋を取り付けておく。

携帯トイレは基本的に可燃ごみ扱いになりますが、出す際には市町村に確認してください。

携帯トイレがなかったら[体験レポート]

携帯トイレがない、または備蓄が足りなくなった際の応急対応として、自宅にあるもので代用できないか。実際に、My Kao くらしラボ編集部で試した時に使ったものや、使用感を紹介します。

使ったもの

- ポリ袋45L 2枚

- 新聞紙4枚

- 消臭スプレー

準備から処理までをリアルに体験

今回は、代用品としてよく紹介されている新聞紙で試してみました。

1.便器にポリ袋をかぶせる

携帯トイレの準備と同様に、45Lのポリ袋を便器にかぶせて便座を下ろし、便座の上から別のポリ袋を取り付けました。

袋は黒色や不透明で中が見えず、丈夫なものの方が安心して使えそうです。

2.新聞紙をセットする

新聞紙4枚を使用。最初に2枚をくしゃくしゃにして袋の底に敷き、その上に、残りの2枚を細くちぎって丸めた状態で入れました。

- 新聞紙をちぎったり丸めたりする手間がかかりました。

- 新聞紙の準備の際に、手が汚れるのも気になります。

3.用を足し、処理する

袋の中に用を足し、新聞紙に尿を吸収させました。

- 水分を完全に吸わせるためには、袋の外からもみ込まなければなりませんでした。

- 保管の間に、尿がしみ出さないか心配になります。

新聞紙をちぎる手間を減らすために、折り畳んだだけでも吸収できるかもやってみました。

4枚重ねて折り畳んだ場合

畳んで入れただけでは水分がかなり残ってしまい、ちぎるひと手間が必要なことが理解できました。

4.消臭して保管

袋を閉じる前に消臭スプレーなど消臭効果のあるものを上からかけ、空気を抜いてしっかりと結んで、ふた付きの容器に入れて保管しました。

- モレやニオイが心配なので、ふた付き容器にも大きなポリ袋を広げ、その中に入れて二重にしました。

- 3日分を考えると、ポリ袋も新聞紙もたくさん必要になるので、足りなくなる心配も出てきました。

これらの代用品も基本的に可燃ごみ扱いになりますが、出す際には市町村に確認してください。

新聞紙のほかに代用できるもの

-

使い古したタオルや肌着などの布類

処理した袋の1回分の大きさ、重さが新聞紙に比べて増えがち。 -

サイズアウトした子ども用の紙おむつ

紙おむつの外側は尿を漏らさないシートがあり吸水しないので、置き方に注意が必要。複数枚使う時は重ねずに、横に並べて使う。

パンツ型紙おむつの場合、サイドを破いて平らにしてから使用する。 -

余っている大人用紙おむつ

サイズと吸収量が合えば、はいてそのまま用を足せる。

合わない場合は、子ども用の紙おむつと同様。

-

※生理用ナプキンは経血用なので使えない。

実際に試してみて

「いざという時に、家にあるものでなんとかできないか」と思いやってみましたが、準備の手間、吸収力やニオイ、保管時の衛生など、実際にやってみると課題が多いことが分かりました。

家族全員分を数日分用意するとなると、ありもので何とかするには限界があります。

やはり災害時の快適性と衛生面を考慮すると、専用の携帯トイレの備蓄は必要不可欠だと思いました。

災害への備えの実態

携帯トイレ備蓄率は3割未満

災害への備えや準備

現時点での家庭での防災対策はどうなっているでしょうか。2025年5月の首都圏調査では、災害への備えをしている人は81%で、昨年に比べ6%増えたものの、約2割の人は何も準備していない状況でした。

年代別でみると、準備していない人が60代で10%なのに対して、若い人の方が準備していない率が高く、20代では30%でした。

具体的に準備していること

備えている内容で最も高かったのは「水や食料の備蓄」で59%、「簡易・携帯トイレの準備」はその約半分の29%で、トイレの備えはまだまだできていない現状が明らかになりました。

水洗トイレが使えなくなるのは、大きな地震災害だけではありません。設備の老朽化による断水や、排水管・下水管の破損、浄化槽の故障などでも、使えなくなります。マンションなどの集合住宅では、停電だけで使えなくなることもあります。

トイレが使えなくなる可能性がある、ということを知った上で、使えなくなった状況を想像してみましょう。そうすれば備えておくことの大切さを実感できるはずです。まずは1回、携帯トイレを実際に使ってみることをおすすめします。

水や食料の備えに比べて、忘れられがちなトイレ。

この機会にぜひ、トイレ対策も追加して、防災の備えを見直してみてください。

突然訪れる「もしも」に備えて、いざという時に役立つ防災の基礎知識や避難生活に役立つ情報を紹介する花王のページです。

【調査概要】

◎2022年4月/インターネット調査/「My Kao くらしラボ」読者/5,689人

◎2025年5月/インターネット調査/首都圏在住20〜60代男女/1,000人(各500人)